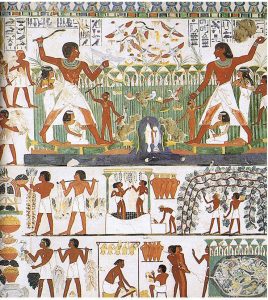

Schönes Fest vom Wüstental

Wandmalerei im altägyptischen Grab des Nacht in Theben-West

um 1400 v. Chr.

Aus der Einleitung zu meinem Buch

Kunst der Gastlichkeit

Der Text wurde hier teilweise neu geordnet, leicht ergänzt sowie mit eigenen Überschriften und Bildern versehen. Erzählt wird in dieser Einführung von den Ursprüngen und Grundlagen der Gastkunst.

Zweierlei Gene

Seit sich die Spezies des Menschen entwickelt, rangeln zwei Gene in der menschlichen Brust: das eigensüchtige – und das soziale. Das erstere rührt daher, dass der Mensch seinem Ursprung nach ein wildes Tier ist, das auf die Jagd geht und Beute macht. Auch das Zusammenleben der Menschen untereinander war nicht selten von Strategien des Hetzens bestimmt: Konkurrenz, Gewaltbereitschaft, Überleben des Stärkeren. Steven Pinker zeichnet in seinem Buch über „Gewalt“ ein solches Bild – und ein Gegenbild.

Der moderne Mensch, der Homo sapiens, wörtlich der wissende Mensch, trat vor rund zweihunderttausend Jahren auf die Bühne und erreichte seine jetzige äußere Form: den aufrechten Gang für die gute Übersicht, ein hochgebautes Gehirn für neue Denkmöglichkeiten, verbesserte Stimmbänder, die eine komplexe Sprache erlaubten, und geschickte Hände für das Handwerk. Neben dem ichbezogenen Gen festigte die Natur im Homo sapiens mehr und mehr das soziale, weil es sich immer häufiger als lebenstüchtiger erwies: mit Fähigkeiten wie Einfühlungsgabe, Selbstbeherrschung, Mäßigung, Verständigung, Verfeinerung, Gastlichkeit.

Künstler auf der Schwäbischen Alb vor rund 40 000 Jahren

So entdeckte der Homo sapiens vor rund vierzigtausend Jahren sein künstlerisches Talent, schuf erstmals kleine Plastiken, schnitze Frauenfiguren aus Elfenbein, desgleichen Jagdtiere, Mammuts, Pferde oder Mischwesen aus Mensch und Tier. Er stellte Musikinstrumente her: Flöten, indem er die Hohlräume von Geierknochen nutzte oder Elfenbeinstäbe halbierte, aushöhlt, Löcher einbohrte und die Hälften wieder zusammensetzte. Es zeigte sich mit einem Male ein neues handwerkliches Geschick, eine neue Beobachtungsgabe, ein neues Vorstellungsvermögen, feineres Empfinden.

Die weltweit ältesten Zeugnisse diese Kunstschaffens fanden die Archäologen in den Höhlen auf der Schwäbischen Alb: im Achtal und im Lonetal westlich von Ulm. Das kreative Zentrum der Menschheitsgeschichte war jetzt offenbar nicht mehr die Serengeti mit anderen afrikanischen Savannen, sondern die Schwäbische Alb mit anderen europäischen Gegenden. Es gab allem Anschein nach Jagdtiere in Hülle und Fülle, große Beute. Nach der Theorie des Evolutionsbiologen Josef H. Reichholf macht nicht die Not erfinderisch, sondern der Überfluss.

Steinzeitlicher Festraum: Innenansicht der Vogelherdhöhle im Lonetal auf der Schwäbischen Alb.

© Thilo Parg / Wikimedia Commons

Lizenz: CC BY-SA 3.0

Der Mensch war nicht länger nur Jäger und Sammler, Läufer und Handwerker, Rôtisseur und Spießbrater, sondern auch bildender Künstler und Dichter, ein Sprachzauberer. Jedenfalls dürften Elemente des homerischen Gastmahls im Ansatz schon vorhanden gewesen sein: gebratenes Fleisch, Beerenwein, Obst zum Nachtisch, Musik, Tanz, die Lieder der Sängers.

Geschnitztes Mammut aus Mammutelfenbein, gefunden in der Vogelherdhöhle im Lonetal auf der Schwäbischen Alb.

©Thilo Parg / Wikimedia Commons

Lizenz CC-BY-SA-3.0

Feste und Feuerglanz, Freuden und Muße, Luxus und Verzauberung gehören wesensmäßig zur Geschichte der Menschheit. Kaum etwas anderes ist für den Homo sapiens notwendiger, kaum etwas anderes bringt seine Fähigkeiten besser zur Entfaltung. Rhythmische Klänge, vergorene Beerenfrüchte und reichliches Mammutfleisch dürften so besänftigend wie berauschend gewesen sein und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt haben.

Es ging wohl nicht mehr bloß um kurze, leidenschaftliche Aufwallungen beim Essen und Trinken oder beim Sex, sondern um die Ausdehnung des Vergnügens: Das Fest- und Gastmahl bot Abwechslung, Rausch, gesteigertes Menschsein. Der Überfluss ließ die täglichen Sorgen vergessen; die Vergänglichkeit des Lebens spielte für eine Weile keine Rolle. Man konnte der Zeit ein Schnippchen schlagen und etwas vom Unendlichen erhaschen.

Großes Theater in Göbekli Tepe um 8800 v. Chr.

Der Mensch scheint seine Träume mehr zu lieben als alles andere, weil er einen phantasiebegabten Kopf hat, der beschäftigt sein will. Es entstehen Ansprüche, für die er sich zum Knecht macht. In Göbekli Tepe, im Südosten der heutigen Türkei, schuf die Gesellschaft der Jäger und Sammler am Übergang vom zehnten zum neunten Jahrtausend v. Chr. eine monumentale Kultanlage, die aus mehreren Kreisen bestand, ausgestattet mit gigantischen monolithischen Steinblöcken, jeder etwa sieben Meter hoch und mit Bildschmuck zugehauen. Der deutsche Archäologe Klaus Schmidt leitete die Ausgrabungen seit den 1990er Jahren und hielt die Ergebnisse in einem Buch fest: Sie bauten die ersten Tempel. Das rätselhafte Heiligtum am Göbekli Tepe. Es war aber weniger ein Tempel, sondern mehr ein kultischer Versammlungsort und Festplatz.

Im übertragenen Sinn deutet Schmidt die Anlage als „großes Theater“: mit Schamanen, Tanz, Rausch und transzendenten Gefühlen. Es wurden Wildtiere verspeist, und es gab wohl auch Wildgetreide, denn man fand neben den Tierknochen viele Reibeschalen aus Basalt. In der Umgebung von Göbekli Tepe wächst bis heute wildes Getreide, und Schmidt vermutet, dass es damals gesammelt wurde, um die Bauleute oder die Besucher damit zu versorgen.

Schon die Steinmetze von Göpekli Tepe nahmen erhebliche Mühen und Arbeiten auf sich, um am Ende in der fertigen Anlage ein grandioses Schauspiel zu erleben, beseelt von Gefühlen, die über die gewöhnliche Welt hinauswiesen. Ihre arbeitsteilige Organisation beim Bauen dürfte sich auf die ersten Bauern übertragen haben, die ringsum die wilden Getreidefelder nutzten, bis sie gezielt Getreideanbau betrieben: für Brei, Brot und Bier.

Sonnenobservatorium in Sachsen-Anhalt um 4800 v. Chr.

Nach dem Ende der letzten Eiszeit, um 9500 v. Chr., nahm das Landschaftsbild hierzulande ein ganz anderes Gesicht an. Die endlosen Weiten der offenen Mammutsteppen und Strauchtundren verloren sich. Bäume überzogen das Land, bis alles von dichtem Wald geprägt war. Auch die großen eiszeitlichen Tiere verschwanden, die Mammuts, die Riesenhirsche, die Wollnashörner oder Höhlenlöwen, weil sie im Wald nicht mehr genügend Gräser fanden.

Hätten die Leute ihre Lebensweise nicht geändert, wäre Deutschland auch heute noch größtenteils von dichtem Wald überzogen. Doch um 5500 v. Chr. veränderten die Menschen ihre Gewohnheiten, verwandelten sich von umherziehenden Jägern und Sammlern zu sesshaften Bauern und Dorfbewohnern. Die Vorfahren der Deutschen schufen Licht, rodeten die Wälder, bauten Häuser, betrieben Viehzucht und Ackerbau, um weniger von den Launen der Natur abhängig zu sein und für mehr Vergnügen und Freude zu sorgen. Das landwirtschaftliche Know-how kam aus dem Nahen Osten und der Mittelmeerregion, wo die Landwirtschaft vermutlich um Göbekli Tepe herum ihren Anfang genommen hatte.

Kurz nach 5000 v. Chr. entstand nördlich der Alpen erstmals eine monumentale Architektur: Kreisgrabenanlagen aus Holz. Ausgezeichnet erforscht und zugleich rekonstruiert wurde die Kreisgrabenanlage in Goseck bei Naumburg in Sachsen-Anhalt. Ein kreisrunder Graben mit vorgelagertem Wall und drei Torbereichen besitzt einen Durchmesser von achtzig Metern. Nach innen hin folgen dem Graben zwei kreisrunde Palisaden aus zugehauenen Holzbalken, dicht an dicht.

Bald erkannten die Forscher, dass dieses Rondell als Sonnenobservatorium errichtet worden war. Die symmetrisch angeordneten südlichen Tore markieren den morgendlichen und abendlichen Sonneneinfall zur Wintersonnenwende am 21. oder 22. Dezember. Durch Lücken in den Palisaden kann die Sonne auch die Sommersonnenwende am 21. oder 22. Juni angeben, ebenso wie den 29. April, vermutlich ein Frühlings- und Fruchtbarkeitsfest. Die Bauern erhielten verlässliche Anhaltspunkte für die Aussaat wie für die Ernte.

Draufsicht der Kreisgrabenanlage von Goseck: Die Gelben Linien stellen rechts die Richtung des Sonnenaufgangs und links die des Sonnenuntergangs zur Wintersonnenwende dar, um 4800 v. Chr.

Die Kreise aus Graben und zweifacher Palisade markieren vor allem ein System von Innen und Außen, eine Dualität des Alltäglichen und des Heiligen. Von außen konnte die Anlage nicht eingesehen werden. Die Menschen konnten sich auf das, was im Inneren geschah, konzentrieren und jenseits der gewöhnlichen Welt etwas erleben. Dieses Sonnenobservatorium war auch ein Ort für Versammlungen, Feste und Kulte.

In den Bereichen der zwei südlichen Tore konnten große Feuerstellen und viele Tierknochen nachgewiesen werden, vor allem vom Rind, aber auch vom Auerochsen. Es gab hier einst reichlich gebratenes Fleisch, wohl teils als Opfergaben für die Götter, teils als Festschmäuse, um bedeutende zeitliche Einschnitte des Jahres zu feiern: Wintersonnenwende, Frühling, Sommersonnenwende.

Man verlieh dem endlosen Lauf der Zeit einen gewissen Rhythmus, sorgte für außergewöhnliche Tage, besinnliche Momente, pflegte die Gemeinschaft und die Geselligkeit, den dörflichen oder kommunalen Zusammenhalt. Ein paar tausend Jahre später schloss sich an die Wintersonnenwende das christliche Weihnachtsfest an. Von jeher machten die Menschen den Jahreswechsel und zu einen besonderen Moment des Innehaltens und des Feierns, ob auf mystische, ob auf weltliche Weise.

Jungsteinzeitliche Küche: Ein Hoch auf Brühe, Suppe und Soße

Nicht nur die bäuerlichen Lebensmittel vervielfältigten sich, auch die Methoden des Garens. Die ursprüngliche Gartechnik, das Braten von Fleisch am Spieß, konnte dank der Erfindung der Keramik variiert werden: durch das Kochen von Fleisch und Gemüse im Topf; hinzu kam das Backen von Brot im Ofen. Die Öfen befanden sich in Erdgruben; später wurden sie ebenerdig gebaut.

Gerade das Kochen mit Wasser im Topf schuf seinerzeit ganz neue Dimensionen der Esskultur. Für das Mundgefühl war die flüssige Speise, die Suppe, die Brühe, die Soße, etwas ganz Neues, etwas unbeschreiblich Schmeichlerisches, hergestellt durch das Kochen und Extrahieren von Fleisch, Gemüse, Kräutern. Vielleicht ist in der Kochkunst nichts reizvoller als dieses Zusammenspiel von Fleisch, Gemüse, Soße: diese Balance zwischen zart Gegartem und sämig Flüssigem. Bedauerlich, wenn sich der Koch heute nur noch als bildender Künstler versteht und die Soße lediglich zitiert in Form von Tupfen und Fäden, ohne dass diese am Gaumen eine Rolle spielen. Suppen, Brühen und Soßen können so charmant, so komplex und subtil sein.

Suche nach dem gutem Leben: die Standarte von Ur und das Gilgamesch-Epos

Auf der Grundlage reicherer Ernährung und vielseitigerem Handwerk entstanden in Mesopotamien, im heutigen Irak, vor rund fünftausend Jahren (und rund zweitausend Jahre nach der Kreisgrabenanlage von Goseck) die ersten wirklichen großen Städte und Königreiche. Es gab auf diese Weise nicht zwei, sondern drei menschliche Urveränderungen: erstens den Beginn von Kunst und Gastlichkeit vor rund vierzigtausend Jahren (in den Höhlen auf der Schwäbischen Alb); zweitens die Erfindung von Landwirtschaft mit Viehhaltung und Ackerbau vor rund zehntausend Jahren (im Nahen Osten); drittens die Gründung von Städten und Stadtstaaten vor rund fünftausend Jahren (wiederum in Nahen Osten).

Der Prozess der Befriedung und Zivilisation erfuhr mit der Gründung der ersten Städte in Mesopotamien einen entscheidenden Schub. Uruk wurde zur ersten großen Stadt, es folgten Ur, Babylon, Assur. Gastlichkeit bildete von nun an feinere Formen aus und wurde regelrecht zu einem Instrument der Staatskunst. Ein beeindruckendes Zeugnis davon gibt die „Standarte von Ur“, die im Grab einer Königin aus der Zeit zwischen 2600 und 2400 v. Chr. gefunden wurde und sich heute im Britischen Museum in London befindet. Es handelt sich um eine Holztafel, die auf beiden Seiten mit Mosaiken bebildert ist. Die zwei Seiten der Tafel verdeutlichen die wesentliche Züge königlicher Herrschaft: hier militärische Gewalt – dort höfische Kultur.

Auf der einen Seite marschiert in drei Reihen die Armee auf, angeführt vom König. Auf der anderen Seite erscheinen in zwei Reihen die Bürger, die Steuern und verschiedene Naturalien, Ziegen, Schafe und Rinder, am königlichen Hof abgeben. Darüber, in der dritten Reihe, thront der König und veranstaltet für sein nächstes Gefolge, wohl vornehme Krieger, Beamte und Priester, ein Gastmahl. Niemand trägt irgendwelche Waffen, alle erscheinen in Zivil, sitzen bequem auf Stuhlsesseln, erhalten von Dienern die Trinkbecher, während ein Musiker auf der Leier spielt.

Obere Reihe: Königliches Gastmahl, Friedensseite der Standarte von Ur, zwischen 2600 und 2400 v. Chr.

© geni, GFDL CC-BY-SA

Etwa in derselben Periode, in der die „Standarte von Ur“ gefertigt wurde, regierte in Uruk König Gilgamesch, wie es aus Königslisten hervorgeht. Er war vermutlich die historische Ursprungsgestalt für das Gilgamesch-Epos: das erste Epos der Weltliteratur. Auch dieses Werk beleuchtet die eminente Rolle der Gastlichkeit bei der Entstehung der Zivilisation, eng verknüpft mit der Galanterie. König Gilgamesch und sein Gefährte Enkidu sind die männlichen Helden: ruhm- und ehrsüchtige Kraftprotze. Sie werden, soweit möglich, von Frauen gezähmt und gemäßigt: bemerkenswerterweise auch von einer Dirne und einer Schenkin, wobei die Grenzen zwischen Priesterin, Palast- und Haremsdame, Kultdirne, Dirne und Schenkin fließend waren.

Schamchat, die Dirne am königlichen Hof in Uruk, wird in die Steppe geschickt, um den wilden Enkidu für die Zivilisation zu gewinnen, damit er der Beschützer des Königs werde. Schamchat schafft es, indem sie sage und schreibe sieben Tage und Nächte lang mit diesem Kraftpaket schläft und die Liebe genießt. Zu guter Letzt macht sie ihm die Vorzüge des städtischen Lebens schmackhaft: „Komm, Enkidu, zum Hürden-Uruk, / wo die jungen Männer (schon schöne) Gürtel tragen. / Tagtäglich wird dort ein Fest gefeiert, / wo ständig die Trommeln laut dröhnen / – und die Dirnen sind von vollkommener Schönheit, / geschmückt mit Liebreiz, voll der Freuden.“

Uruk, die erste größere Stadt der Menschheit, lockt mit ungeahnter materieller Kultur und raffinierten Vergnügungen: mit Palästen und Bürgerhäusern, Sälen und Schlafgemächern, duftendem Zedernholz und Gold, bequemen Sesseln und weichen Betten, Badehäusern und wohlriechenden Ölen, Festgewändern und Gürteln, Schmuck aus Bernstein und Elfenbein, gebackenem Brot und Butter, geröstetem Fleisch, Körben voll Datteln, Bier und Wein.

Später, als Enkidu stirbt, ist König Gilgamesch außer sich; er will selbst nach dem ewigen Leben und dem Totenreich suchen und unsterblich werden. Er irrt endlos umher, bis an die Ränder der damals bekannten Welt, und trifft schließlich auf Siduri, „die Schenkin, die am flachen Gestade des Meeres haust, / dort wohnt sie in ihrer Taverne.“ Es wird erklärt: „Gefäßständer hat sie, Bierfässer und Becher, dicht verhüllt ist sie, und ein Schleier bedeckt ihr Gesicht.“ Als ihr Gilgamesch sein Vorhaben erzählt, die Unsterblichkeit zu finden, erklärt sie ein solches Unternehmen für unmöglich. Sie rät ihm, er möge sich als Mensch fassen und an die Freuden des irdischen Lebens halten.

Eine Wiege der westlichen Welt: Mesopotamien mit antiken Orten (jeweils mit 3 Punkten markiert) – Uruk und Ur im Südosten.

© NordNordWest, Quelle, Lizenz

Fermentation und Verwandlung im Gilgamesch-Epos

Gegenüber dieser Version der Endfassung fallen manche Worte im älteren Gilgamesch-Fragment noch deutlicher aus, um die Vorzüge eines verfeinerten Lebens hervorzuheben. Siduri hält hier den überspannten Plänen des Gilgamesch eine veritable Genusslehre entgegen. Er möge sich an einer reich gedeckten Tafel delektieren, im Hier und Jetzt leben und sich vermenschlichen. Kultivierter Genuss und die Liebe werden zum Zeichen des Humanen: „Tag und Nacht magst du dich ergötzen, / feiere täglich ein Freudenfest, / tanze und spiele bei Tag und Nacht! / Deine Kleidung sei rein, / gewaschen dein Haupt, mit Wasser sollst du gebadet sein! / Schau den Kleinen an deiner Hand! / Die Gattin freue sich oft über deine Umarmung, / denn das ist die Bestimmung des Menschen, / der da lebt auf dieser Welt.“

Das Ziel ist die Selbstverfeinerung des Menschen sowie die Verbesserung der materiellen Güter. Das eine kommt ohne das andere nicht aus. Schamchat, die hier Schamkatu heißt, sagt ihrerseits zu Enkidu, der anfänglich als Wilder in der Steppe die Segnungen des Ackerbaus und des Stadtlebens noch nicht kennt: „Iss Brot, Enkidu, / das gehört zum Leben! / Trink das Bier, wie es Brauch ist im Lande!“ Es geht nicht einfach nur um harte Gras- oder Getreidekörner, sondern um fermentierte Dinge: um zauberhafte Verwandlung. Die pflanzlichen Waren werden bearbeitet und gemaischt, bis Hitze und Hefe köstliche Aromen und Wirkstoffe freisetzen. Gegenüber bloßem Getreidebrei sind Brot und Bier von ganz anderer Delikatesse. Die überraschend guten Sachen verwandeln den Helden selbst. Der Dichter sagt: „Da wurde sein Gemüt frei, er singt, / sein Herz jubelt, / sein Antlitz erstrahlt. / Ein Barbier bearbeitet / seinen zottigen Leib. / Mit Öl reibt er sich ein – und / wurde ein Mensch.“

Die natürliche Lust an Essen, Trinken und Sex wird nicht verachtet, sondern genutzt, um ein komplexeres Zusammenleben zu schaffen. Künste der Gastlichkeit wie der Galanterie bändigen das Rohe, Grobe und Gewaltsame. Es kommt nicht mehr nur darauf an, die Grundtriebe des Menschen zu stillen, sondern es geht auch darum, dabei Raffinement zu entfalten, ein gewisses Maß an Freude und Wonne hervorzurufen und damit das gegenseitige Vertrauen zu stärken.

Elemente der Gastlichkeit wie der Galanterie sind Spiel, Überraschung, Verwandlung: sei es durch Worte; sei es durch Gefälligkeiten und Unternehmungen; sei es durch materielle Anreize. Es sollen nicht irgendwelche sein, sondern solche, die bearbeitet, verfeinert sind, die Auswahl, Stil und Geschmack bezeugen. Brot und Bier oder Badehaus und Barbier waren seinerzeit die Zeichen einer neuen Zivilisation, in welcher die Menschen angenehmer und angeregter lebten als bisher.

Bürgerliche Art und Diesseitsfreude: Im Grab des Nacht

Mesopotamische Tontafeln nahmen vorläufig von der benachbarten Hochkultur in Ägypten keine Notiz. Erst nach 1500 v. Chr. schaute man vom Euphrat aus auch zum Nil. Doch längst schon spielten sich da wie dort parallele Vorgänge ab. Theben, das heutige Luxor am Nil, wurde um die Mitte des zweiten Jahrtausends v. Chr. als neue Residenz der Pharaonen zum Zauberort. Es entstanden keine hohen Pyramiden mehr wie in Gizeh, sondern horizontale Tempel mit königlichen Grablegen.

Berühmt wurde das Grab des Nacht, eines mittleren Beamten in der Periode von Thutmosis IV. Obwohl es sich um eine Totenstätte handelt, entdeckt der Betrachter an den Wänden ein Fest des Lebens: voll von Bewegung, leuchtenden Farben, kostbarem Grün und Blau, Szenen des Alltags, mit guter Laune in den Gesichtern, mit Freude am Fischfang wie an der Vogeljagd oder an der reichen Ernte landwirtschaftlicher Arbeit. Zu sehen sind ebenfalls vergnügliche Momente beim „Schönen Fest vom Wüstental“; im Einzelnen eine feierliche Prozession mit Musik sowie ein Gastmahl mit Verwandten und Freunden. Es geht hier offensichtlich nicht um höfische Repräsentation, sondern um das Wohlleben einer großbürgerlichen Schicht.

Urbane Küche im Grab des Nacht

Grab des Nacht: Nacht beim Jagen und Fischen, darunter Wein- und Geflügelverarbeitung, um 1400 v. Chr.

Unglaublich ist die Lust am Detail, die auch einiges über Auswahl, Stil und Geschmack der Gastlichkeit verrät. Während beispielsweise die ältere mesopotamische Standarte von Ur stolz große Haustiere vorführte, Ziege, Schaf, Rind, die am königlichen Hof abgegeben wurden, sieht man hier nur junge Tiere, etwa ein Kalb, dessen Fleisch zarter und leichter verdaulich ist als das eines ausgewachsenen Ochsen. Hinzu kommen Fisch und Geflügel, die mindestens ebenso delikat schmecken wie vierbeinige Jungtiere. Solche kleineren Lebensmittel tauchten auf der Standarte von Ur kaum auf und erschienen auch in anderen mesopotamischen Dokumenten nur spärlich; an Obst wurden dort oft nur Datteln genannt, während Nacht seinen Gästen reichlich Weintrauben, Feigen und Granatäpfel reicht. Es deutet sich eine neue Ordnung der feinen Küche an: Fisch, Geflügel, junge Haustiere, Obst und Wein – mehr oder minder ein urbaner Stil: jung, zart und mild.

Grab des Nacht: Musikerinnengruppe

Gastgeber wie Gäste sind im Nacht-Grab sorgsam herausgeputzt, zumal die Frauen. Sie erscheinen teils im strahlenden Weiß der Linnen, teils in gefalteten farbigen Kleidern. Die Haare sind da und dort minutiös zu Zöpfen geflochten, man sieht Ohrringe und Halsschmuck. Besonders elegant ist die Gruppe der drei Musikerinnen, die unterschiedliche Instrumente spielen, Flöte, Laute und Harfe. Die mittlere Figur wendet sich graziös zur hinteren. Linien und Formen bilden harmonische Rhythmen, ganz so, als könne man die Musik noch hören, die damals gespielt wurde.

Gastrosophie in Homers „Odyssee“

Die Menschen der frühen Hochkulturen, die Mesopotamier, die Ägypter, die Israeliten, wurden alle von Monarchen regiert. Demgegenüber wagten die Griechen etwas Neues. Vorläufig unbedroht von einer Großmacht, beschränkten sie sich darauf, Städte und Stadtstaaten zu gründen, ohne ein großes Königreich zu bilden. Selbst die Stadtkönige wurden nach und nach entmachtet und jeweils von mehreren Aristokraten oder Bürgern ersetzt. An einem übergreifenden Machtaufbau war niemand so recht interessiert. Es schien für die führenden Kreise der Griechen lohnender zu sein, in der jeweils eigenen Stadt selbständig zu bleiben und ein Leben in Muße zu führen.

Etwa in derselben Periode, als in Jerusalem unter König Hiskia der Salomo-Mythos herausgebildet wurde, machte sich, um 700 v. Chr., in Griechenland ein Homer daran, am Odysseus-Mythos zu arbeiten. Der eine wie der andere, Salomo wie Odysseus, ein Lebemann! Beide der Gastlichkeit wie der Galanterie zugetan. Viel stärker als Salomo durchläuft Odysseus jedoch als Mensch eine Entwicklung. Homer breitet in der „Odyssee“ die Welt wunderbar weit aus, lässt seinen Helden das Gebiet des Mittelmeers durchstreifen, soweit es den Griechen damals bekannt war. Noch nie zuvor wurden Götter, Menschen, Natur oder Güter der Kultur und Zivilisation so ausführlich beschrieben. Mehr als je ein Volk zuvor bemühten sich die Griechen, das Leben zu verstehen.

Odysseus wird zur Gegenfigur des Achill, der sich in der „Illias“ als Mensch nicht fassen kann und in den Tod rast. Auch Odysseus ist anfänglich, wie Achill oder Gilgamesch, ein Kraftprotz, ein Rabauke. Doch dank weltläufiger Erfahrungen, des Erlebnisses fremder Sitten, der Vergnügungen der Gastlichkeit wie der Galanterie verwandelt er sich in einen Gentleman und Kosmopoliten.

Homer wird zum ersten Connaisseur und Charmeur in Europa: die „Odyssee“ zu einem Grundbuch der Gastlichkeit. Bemerkenswerterweise gehören bereits die Freuden der Körperpflege dazu. Immer wieder wird der Empfang eines hohen Gastes beschrieben, das Baden vor dem Essen, das Einölen, das Umkleiden, dann das Betreten des komfortablen Saales, der Service, das Essen und Trinken, die anschließenden Tanzvorführungen, der Gesang des Dichters und die Gespräche.

Es ist das Ergebnis einer uralten Einübung des Gastlichen, mittlerweile kunstvoll geregelt mit Hilfe von Ritual, Dramaturgie, Szenenfolge, nicht unähnlich den Gewohnheiten der religiösen Kultes, des Mysterienspiele und des Theaters. Homer ist es wichtig, dass sich die Menschen in einem solchen Rahmen näher kennenlernen, mehr voneinander erfahren.

Es geht nie darum, wahl- oder maßlos zu essen und zu trinken oder zu lieben. Ständig herrscht ein Widerspiel: zwischen Hingabe und Verzicht, Sirenengesang und Biedersinn, Ausfahrt und Heimkehr. Der Held soll genießen, aber dem Genuss nicht verfallen.

Die Stadt der Phäaken ist im Epos der utopische Ort einer friedlicheren Gesellschaft. König Alkinoos (…) ist dort nur noch Erster unter Gleichen und teilt sich die Macht mit Aristokraten und Bürgern, die er täglich zum Gastmahl einlädt. Alkinoos erklärt Odysseus, was die Phäaken unter einem guten Leben, Lust und Freude verstehen: nicht gewaltbereiten Kampf, sondern sportlichen Wettstreit, Lebensart und Muße: „Denn wir suchen kein Lob im Faustkampf oder im Ringen; / Aber die hurtigsten Läufer sind wir und die trefflichsten Schiffer, / Lieben nur immer den Schmaus, den Reigentanz und die Laute, / Oft veränderten Schmuck und warme Bäder und Ruhe.“

Glanz und Glitzer der Kelten

Rund viertausend Jahre nach der Errichtung jungsteinzeitlicher Kreisgrabenanlagen schuf man hierzulande abermals kreisrunde Monumente, doch nun von ganz anderer Art. Nahe dem baden-württembergischen Hochdorf, westlich von Stuttgart, entdeckten die Archäologen eine flach gewölbte kreisrunde Kuppe aus Erdreich, stattliche sechzig Meter im Durchmesser, sechs Meter hoch, ursprünglich umzogen von einer wannenartigen Vertiefung. Als man die Kuppe untersuchte, stießen die Forscher auf eine Grabkammer mit Schätzen wie aus Tausendundeiner Nacht.

Es handelte sich um das Grab eines keltischen Fürsten, der hier um 540 v. Chr. – und rund hundertfünfzig Jahre nach der Entstehung der „Odyssee“ des Homer – bestattet worden war. Der fürstliche Herr lag auf einem zweieinhalb Meter langen kupfernen Sofa, war selbst über 185 Zentimeter groß, ein Hüne für die damalige Zeit, bekleidet mit feingesponnenem Tuch und Schnabelschuhen, geschmückt mit einem goldenen Ring um den Hals und einem Hut aus Birkenrinde, dazu mit einem Dolch in verzierter Bronzescheide ausgestattet. Daneben befanden sich Utensilien der Schönheitspflege, Kamm, Rasiermesser und Nagelschneider, ferner Symbole des Jagens und des Fischens, ein Köcher mit Pfeilen und drei Angelhaken. Wahrscheinlich war schon in keltischer Zeit das Jagen und Fischen ein herrschaftliches Privileg.

Die Gegenstände der Grabkammer wiesen auf ein erstaunlich hohes kunsthandwerkliches Niveau hin. In die Rückenlehne des kupfernen Sofas hatte man Szenen des Schwerttanzes und der Wagenfahrt gepunzt. Den Sitz des Möbels tragen acht bronzene Frauenfiguren, die ihrerseits, wie Akrobatinnen, auf Rädern stehen, wodurch man die Sitzgelegenheit hin und her schieben kann.

Bronzeliege aus dem keltischen Fürstengrab bei Hochdorf, Orginal im Landesmuseum Württemberg, 540 v. Chr.

© 1rhb, CC-BY-SA 4.0, Link

Ferner stach ein fast kugelrunder Bronzekessel ins Auge, groß und festlich, mit einem Fassungsvermögen von 400 Litern; nach botanischen Untersuchungen einstmals randvoll gefüllt mit Met, Honigwein. Auf der Schulter des Kessels sitzen drei Löwenfiguren, von denen eine erneuert wurde. Der Kessel gilt als eine griechische Arbeit aus Süditalien, doch die eine erneuerte Löwenfigur kam aus einer keltischen Werkstatt. Man war seinerzeit nördlich der Alpen problemlos in der Lage, ein derartiges Stück nachzugießen. Gerade die Metallverarbeitung – Gold, Bronze, Kupfer, Eisen – beherrschte man. Es entfaltete sich in der Kammer eine funkelnde Mischung bunter Metalle.

Schließlich gab es in der Kammer auch einen vierrädrigen Wagen, der mit Eisenblech verkleidet war und von zwei Pferden gezogen werden konnte. Ein solcher Prunkwagen war damals als Fortbewegungsmittel ähnlich prestigeträchtig wie heute ein Rolls-Royce. Auf dem Wagen lag ein Trink- und Esservice, etwa eine Kelle, um den Honigwein aus dem Bronzekessel zu schöpfen und in vergoldete Trinkhörner zu gießen. Zusätzlich sah man neun Bronzeteller und drei Servierbecken.

Es lässt sich erahnen, dass dieser Fürst seine Herrschaft nicht nur auf Unterdrückung und Gewalt aufbaute, sondern auch auf Freuden des Gastmahls als Anreiz für ein gedeihliches Miteinander. Die Kunst der Gastlichkeit dürfte ein zentrales Element seiner Macht gewesen: mit nobler Kleidung, außergewöhnlichen Sitzmöbeln, edlem Geschirr, Wildbret, Fischen, Honigwein, Schwerttänzen. Möglicherweise trat auch ein Barde auf, ein fahrender Sänger, wie es von griechischen und römischen Autoren für keltische Gelage und Gastmahle bezeugt wurde. Auch Tafelnarren und Spaßmacher erwähnte man. Vermutlich nahmen an solchen Festlichkeiten der Oberschicht sogar Frauen teil, da das Grab der keltischen Fürstin von Vix ebenfalls ein Trinkservice enthielt.

Die keltische Stadt Manching

Wenngleich die Kelten anfänglich bäuerlich-dörflich geprägt werden, übernahmen sie mehr und mehr Elemente der mediterranen Stadtkultur mit Handwerkern und Händlern. Ähnlich wie die Griechen allmählich ihre Stadtfürsten stürzten und in der Regel eine Mischung aus aristokratischem und bürgerlichen Regiment einführten, ändern sich auch die soziale Struktur der Kelten. Die Sitte der prunkvollen Fürstenbestattung verlor sich nach 400 v. Chr., statt dessen gründeten ländliche Aristokraten und reiche Grundherren neue Siedlungen in der Ebene.

Zur wohl bedeutendsten keltischen Stadt nördlich der Alpen wurden seit dem dritten Jahrhundert v. Chr. Manching im heutigen Bayern, nahe Ingolstadt. Auch hier waren vorausschauende Leute mit organisatorischen Fähigkeiten am Werk. Im zweiten Jahrhundert v. Chr. erhielt Manching eine weitläufige Wehranlage mit einer fast kreisrunden, sieben Kilometer langen Stadtmauer und vier imposanten Toren, nach innen hin mit geordneter Straßenführung, einer Metropole würdig. Das mittelalterliche Nürnberg hätte darin Platz gefunden, nur Köln war größer. Obwohl das Areal noch heute längst nicht zur Gänze erforscht ist, wird vermutete, dass hier fünf- bis zehntausend Menschen lebten, neben Bauern hauptsächlich Handwerker, Händler und Großhändler.

Letztere wohnten in großen Anwesen mit umfangreichen Magazinen und Speichern und waren wohl ursprünglich ländliche Aristokraten und Ritter; jetzt bildeten sie die bürgerliche Oberschicht, so wie sich in den hoch- und spätmittelalterlichen Freien Reichstädten ritterliche Ministerialen in Großhändler, Ratsherren und Patrizier verwandelten.

Zum Ess- und Trinkservice der Manchinger Eliten gehörten südländische Hochglanzkeramik – Schüsseln für das Fleisch, Schalen für die Soßen –, gläserne Trinkgefäße sowie bronzene Kannen und Eimer, aus denen Wein, Bier und Met geschöpft werden konnten. So wie früher der Fürst von Hochdorf und sein Gefolge, so ließen sich jetzt die wohlhabenden Bürger von Manching beim Gastmahl von Glanz und Glitzer betören: vom zurückstrahlenden Licht der Keramik, der Gläser, der bunten Metalle, von schmuckvoller Kleidung, Armreifen, Colliers aus Glasperlen und Bernstein, von Sachen, die auch heute noch jede festliche Tafel schmücken, zumal wenn Feuer fackelt und lodert, sei es im offenen Kamin, sei es als Kerzenlicht.

Glanz und Glitzer: Keltische Glasarmringe aus keltischen Frauengräbern in Manching, kelten römer museum manching

© Wolfgang David

Es gibt so etwas wie eine Ethik des Luxus, ein sittliches Gebot von Glanz und Glamour und bunter Fülle: Mag reflektiertes Licht blenden und täuschen, so entspannt es doch auch, verweist auf eine himmlische Sphäre, auf eine utopische Welt, vermittelt Lebensfreude, öffnet die Herzen, bringt die Menschen zusammen. Es ist dann, als sitze die Tischgemeinschaft unter einem glücklichen Stern.

Weiteres über die Gastkunst

in meinem Buch

Kunst der Gastlichkeit. 22 Anregungen aus der deutschen Geschichte und Gegenwart. Insel, Berlin 2015

Kunst der Gastlichkeit. 22 Anregungen aus der deutschen Geschichte und Gegenwart. Insel, Berlin 2015

„Hier schreibt ein Gourmet, ein Connaisseur und Genießer, dessen Huldigungen der Gastlichkeit amüsieren und erfreuen.“ Hannah Bethke, Deutschlandradio Kultur

Details und Leseprobe unter: Link